Warum überhaupt Leistungsdiagnostik?

Fitness ist ein Grundbaustein unseres Hobbys und unserer Leidenschaft – Mountainbikem. Ohne ein bisschen Kondition hängt man bereits am ersten Berg seinen Mitstreitern hinterher und die Ausfahrt fällt kürzer aus, als man eigentlich möchte. Mir ging das oft so und das ist nicht nur schlecht fürs eigene Ego, sondern auch schwierig für eine gemeinsame Ausfahrt, wenn die Anderen ständig auf einen warten müssen.

Manche unter euch werden jetzt lachen (die Fitten) und andere werden zustimmend nicken (das Weihnachtsessen ist einfach auch immer so lecker…). Eine Lösung musste her! Mein Plan, in Punkto Fitness voranzukommen, reifte schon seit einiger Zeit. Jedes Mal, wenn ich schweißgebadet oben am Traileingang stand, überkam mich der Frust. Dabei sollte der Spaß hier doch erst so richtig los gehen.

Es musste also etwas passieren. Aber was? Wie genau soll ich überhaupt trainieren? Viele Gespräche mit wirklich fitten Kollegen aus unterschiedlichsten Sportarten folgten. Dabei wurde schnell klar, dass das wohl ein Fass ohne Boden sein würde. Ansätze für Trainingspläne im Internet oder in Büchern gibt es so vermutlich doppelt so viele wie Wurzeln auf meinem Lieblingstrail. Begriffe, die man noch nie gehört hat. Funktionen meines Körpers. Verwirrung. Sackgassen. Ein Experte musste her.

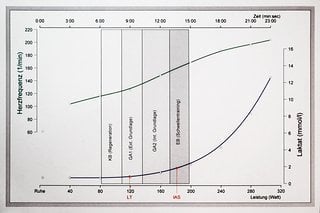

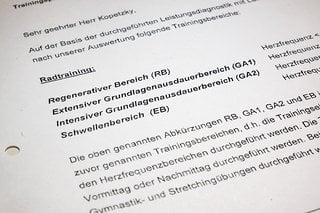

Wie mein Kollege Jens im letzten Jahr war auch ich bei der Sportmedizin in Stuttgart, um mich auf Herz und Lunge durchchecken zu lassen. Den Ablauf einer solchen Leistungsdiagnostik könnt ihr hier nachlesen. In meinem Fall kam heraus, dass ich immerhin ein leicht überdurchschnittliches Fitnesslevel habe. Ausbaufähig ist es natürlich immer noch.

Bei der Einführung bekomme ich viele Begriffe erklärt, die mir bei meiner Recherche im Vorfeld begegnet waren. Man klärt mich auf, dass alle Menschen unterschiedliche körperliche Vorraussetzungen und Fitnesslevel besitzen und daher nicht jeder mit dem selben Trainingsplan trainieren sollte. Im harmlosesten Fall bringt der Trainingsplan einfach nicht die gewünschte Wirkung. Hat der Nutzer jedoch Vorerkrankungen oder einen unentdeckten Herzfehler, kann es bei übertriebenem Training zu gesundheitlichen Problemen kommen.

Um all dies auszuschließen, muss man nicht gleich zu einem Sport-Institut gehen. Auch ein Hausarzt kann bei einer Routine-Untersuchung eine sportliche Grundeignung feststellen. Am Ende steht das Ziel, fitter zu werden und nicht krank.

Der Trainingsplan

Um einen guten Trainingsplan erstellen zu können, sollte sich jeder im Vorfeld darüber im Klaren sein, wie viel Zeit ihm tatsächlich neben Beruf und Familie zur Verfügung steht. Grundsätzlich gilt: Besser man trainiert weniger und dafür gezielt, als sich viel vorzunehmen und dann nur die Hälfte zu schaffen. Da meine Zeit unter der Woche begrenzt ist, enthielt mein Trainingsplan zwischen Montag und Freitag nur zwei kleinere Einheiten. In der Regel waren es 1 oder 1,5 stündige Ausfahrten. Am Wochenende steht mir hingegen immer etwas mehr Zeit zur Verfügung. Daher galt es, dort eine zwei- bis fünfstündige Ausfahrt zu absolvieren.

Mein wöchentliches Training bestand aus drei unterschiedlichen Trainingseinheiten, die erste als regenerative Trainingseinheit, eine zweite als Intervalltraining und die dritte und längste für die Grundlagenausdauer. Jede Woche oder jeden Monat wurden die einzelnen Einheiten entweder länger oder intensiver. Zu Beginn des Trainings befand ich mich vor allem im Bereich der Grundlagenausdauer 1. Später ging das Intervalltraining dann auch in die Grundlagenausdauer 2 oder in den Schwellenbereich. (Was sich hinter all den Begriffen verbirgt ist hier nachzulesen. Anm. d. R.)

Das Bike

Als Geländeradsportler bin ich gerne draußen in der Natur und vor allem im Wald. Somit kam ein Training im Fitnessstudio oder auf dem Rennrad nicht in Frage. Wenn ich schon mehrere Stunden täglich in Training investiere, dann auf einem Mountainbike. Parallel lief ein Dauertest des Pivot Mach4, welches mit seinem Federweg und Einsatzzweck gut die Anforderungen an ein Trainingsrad erfüllten.

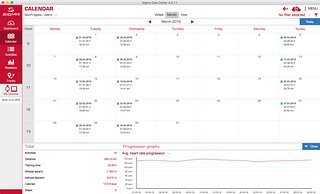

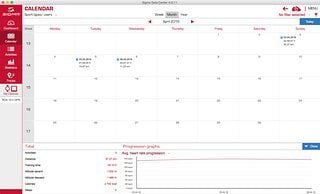

Ein Rad allein gibt aber keinen Aufschluss über die aktuelle Leistung oder einen Trainingsfortschritt. Um hier einen Überblick zu bekommen, erfasste ich alle Trainingseinheiten auf dem Sigma Rox 10.0 GPS. Eine aus GPS, Kadenz und Geschwindigkeitsdaten ermittelte Wattzahl hätte zwar auch mit dem Sigma erfasst werden können, wir entschieden uns jedoch für eine SRAM Quarq-Kurbel, welche noch genauere Einblicke im Wattbereich ermöglicht.

Trainingszeit

Die ersten Ausfahrten

Nach Montage aller Teile für die Datenerfassung ging es endlich los. Bei der ersten Ausfahrt wurde mir dann schnell klar, dass ich die Trainingsfahrten nur alleine absolvieren konnte. Bereits beim ersten etwas steileren Anstieg schoss mein Puls schneller als gedacht in die Höhe. Ich musste wortwörtlich mehrere Gänge zurück schalten und plötzlich ist man sehr dankbar über eine SRAM Eagle – oder man wünschte sich gleich wieder 2-fach zurück.

Wer noch nie eine Pulsuhr getragen hat, der wird wie ich überrascht sein, wie schnell der eigene Puls in die Höhe schießen kann. Bei steilen Anstiegen galt es immer sehr genau darauf zu achten, langsam und gleichmäßig zu treten. Hierbei wurde ich teilweise so langsam, dass ich aufpassen musste, nicht umzufallen. Nach etwa einer Woche hatte ich ein besseres Verständnis dafür, wann mein Puls in welcher Steigung über die Vorgaben des GA1 stieg. Eine genauere Planung der Tour ist eine Grundvoraussetzung, um sich an die Vorgaben des Trainigsplans zu halten und sich Frust zu ersparen.

Bergauf und in der Ebene hatte ich den Dreh zwar ziemlich schnell raus, bergab musste ich jedoch einige Zeit experimentieren. Lässt man das Bike einfach machen und steht somit sehr passiv auf dem Bike, kann es sein, dass der Puls ziemlich schnell von 130 Schlägen pro Minute auf 80 abfällt. Fährt man hingegen sehr aktiv, pusht durch Wellen, pedaliert aus Anliegern und springt an jeder Wurzel ab, dann ist der Puls schnell bei 170 bpm. Man muss somit einen Kompromiss aus den beiden Extremen finden. Ich baute schließlich in den Abfahrten hin und wieder einige Kurbelumdrehungen ein und versuchte, mehr mit dem Gelände zu spielen. Wenn ich mir unsicher war, warf ich einen kurzen Blick auf das Display, um ablesen zu können, ob ich eher aktiver oder passiver fahren sollte.

Nachdem ich die ersten Tage maximal 1,5 Stunden pro Ausfahrt unterwegs war, stand am ersten Wochenende eine 3 Stunden-Tour auf dem Plan. Ich machte mich fertig und fuhr einfach los. Da die meisten Strecken, die ich bei uns kenne, oft steile Passagen enthalten, entschloss ich mich dazu, einige kleinere, flachere Runden zu verbinden, um am Ende auf die im Trainingsplan vorgegebenen 3 Stunden zu kommen. Letztendlich hatte ich mich jedoch etwas verschätzt und war bereits nach 2 Stunden und 45 Minuten wieder zu Hause.

Für die kleinste Hausrunde mit einem etwas steileren Anstieg benötige ich aber mindestens 45 Minuten. Was tun? Letztendlich war die Lösung, dreimal auf Teer eine etwa 50 Meter hohe Anhöhe zu kurbeln, um die erforderlichen 3 Stunden voll zu machen. Das war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich unterhielt mich später mit Kollege Tobi aus der XC-Redaktion über diese Erfahrung und die daraus resultierende gedämpfte Stimmung bei mir. Heraus kam, das er genau aus diesem Grund sein Wintertraining auf einem Rennrad absolviert. Dort gibt es eine festgelegte Route, für die man die benötigte Zeit besser einplanen kann und die bei Schnee und Matsch einem nicht zusätzlich zu kämpfen macht.

Planung ist alles

Am nächsten Wochenende wollte ich mein Strecken-Portfolio erweitern, um Optionen für unterschiedlich lange Ausfahrten zu haben, die besser zu meinem Trainingsplan passten. Vorteil: Ganz nebenbei sieht man mehr vom Umland und findet vielleicht einen Trail, der einem bislang unbekannt war. Nachteil: Auf unbekannten Wegen ist es natürlich sehr viel schwerer, den erforderlichen Pulsbereich zu halten, wenn hinter der Kurve plötzlich ein Stich nach oben geht.

Trotz aller Schwierigkeiten am Anfang fiel es mir von Woche zu Woche leichter, passende Ausfahrten zu finden. Hilfreich sind Segmente mit einer Länge von zirka 15 Minuten zu erkunden. Je nach zeitlicher Anforderung kann man sie beliebig an eine festgelegte Runde anhängen.

Erste spürbare Verbesserungen

Die Wochen flogen dahin und die Intensität des Programms steigerte sich. Interessant war, dass ich nach den Ausfahrten nie so angestrengt oder erledigt wie sonst, obwohl ich eigentlich länger im Sattel saß. Gleiche Anstiege fielen mir von Woche zu Woche leichter. Wenn ich früher von einer Ausfahrt zurück kam, war ich oft völlig am Ende, egal wie kurz oder lang. Natürlich war ich nach drei Stunden auch etwas müde, aber bei weitem nicht so, dass ich danach hätte ins Bett fallen können.

Was lässt sich aus den Daten ablesen?

Wer sehr leidensfähig ist, schafft es sein Trainingsprogramm auf den immer identischen Strecken abzuhalten. Ich gehöre da anscheinend nicht dazu. Sechs Stunden lang im niedrigen Pulsbereich fahren kann sich durchaus als eine Nervenprobe erweisen.

Neue Strecken mit unterschiedlichen Steigungen, aber natürlich auch die Wetterbedingungen mit tiefen Böden oder meine Tagesform spielten maßgeblich in die Vergleichbarkeit der Daten mit hinein. Am Ende war es bei den 1,5 stündigen Ausfahrten schwer, eine Steigerung aus den Daten zu lesen. Dafür waren diese Touren zu kurz, um einen aussagekräftigen Durchschnittswert zu ermitteln. Bei 2,5- bis 3-stündigen Ausfahrten hingegen war eine Leistungssteigerung festzustellen. Während ich zu Beginn der Trainingszeit mit einem Puls von 130 durchschnittlich 123 Watt getreten habe, konnte ich am Ende über eine ähnliche Zeit mit dem gleichen Puls durchschnittlich 132 Watt treten. Allgemein ließ sich aus den längeren Ausfahrten eine stetige Steigerung ableiten.

Rückschläge muss man hinnehmen

In der Mitte der Trainingszeit kam trotz aller Vorsicht mit warmer Kleidung und ausgewogener Ernährung, was nach Murphys Law kommen musste: Ich wurde krank und lag über eine Woche mit Fieber im Bett. Nach Rücksprache mit einem Arzt legte ich erstmal eine Pause von gut zwei Wochen ein, um sicherzugehen, die Grippe nicht zu verschleppen und gesundheitliche Probleme zu bekommen. Nach einer so langen Pause kann man natürlich nicht dort mit dem Training weitermachen, wo man begonnen hat. Daher ging ich in meinem Trainingsplan ebenfalls zwei Wochen zurück und trainierte insgesamt 16 statt 13 Wochen.

Drei Monate später

Insgesamt ging die Zeitspanne, die mein dreimonatiger Plan abdeckte, schneller vorbei als gedacht. Die Tatsache, dass ich aufs Rad musste, egal ob Sonne oder Regen, hat mir dabei nur selten den Spaß am Fahren genommen. Ohne Trainingsplan wäre ich vermutlich doch das eine oder andere mal auf der Couch geblieben, wenn es mal wieder Katzen regnete. Dennoch war ich danach immer glücklich, doch auf dem Bike gesessen zu haben.

Am Anfang fiel mir es noch recht schwer, auf einer schönen Downhillpassage oder einem kurzen Gegenanstieg nicht 100 Prozent zu geben und mich zurückzuhalten, doch nach einiger Zeit ging das schon viel leichter. Rückblickend empfand ich diesen Selbstversuch als sehr erfüllend und interessant. Würde ich es nochmal machen? Sehr gerne – allerdings würde ich mir überlegen, das Training dann mit einem Rennrad zu absolvieren, da es einfach leichter ist, hier Pulsbereiche einzuhalten und Streckenlänge sowie Fahrzeit- und Strecke besser planbar sind.

Mein Fazit

Aus den drei Monaten konnte ich viel Wissen und Erfahrung mitnehmen und ich habe eine Menge über die Leistungsfähigkeit meines Körper gelernt. Ich wurde nicht nur fitter; meine Regeneration nach einer Ausfahrt ist schneller und ich kann bergauf mit Fahrern mithalten, bei denen ich früher hart zu kämpfen hatte. Bei der Krafteinteilung für Gegenanstiege und Zwischensprints spüre ich genauer, wie viel noch möglich ist, ohne danach direkt nach einem Sauerstoffzelt zu verlangen.

Bei der Erstellung des Trainingsplan sollte man auf professionelle Hilfe zurückgreifen, um eine sichere und anhaltende Steigerung anhand der eigenen Grundkonstitution zu gewährleisten. Und zu guter letzt: Weniger ist oft mehr. Wer sich ein Pensum vornimmt, welches er nicht neben Familie und Beruf ohne Stress absolvieren kann, wird sich umso schwerer in der Umsetzung und der Motivation für einen Trainingsplanes tun.

Zehn Dinge, die ich gelernt habe

- Ein Trainingsplan sollte man sich von einem Profi erstellen lassen

- Lieber weniger und dafür gezielt trainieren

- Vor einer langen Ausfahrt nicht zu viel essen

- Bei einer langen Ausfahrt genug Snacks mitnehmen

- Am besten trainiert man alleine (nimmt etwas Druck und Stress raus)

- Bei einer 3 Stunden-Ausfahrt sollte man genug gute Musik auf dem Handy oder MP3-Player haben

- Mit einem Rennrad lassen sich Touren und damit das Training besser planen als mit dem Mountainbike

- Immer ans Limit gehen bringt überhaupt nichts, lieber etwas in Geduld üben

- Ein Amateur- und Hobbybiker braucht nicht wirklich einen Wattmesser (außer er will langfristig damit trainieren und seinen Trainingserfolg überwachen). Ein Pulsmesser reicht für die meisten Fahrer völlig aus

- Ich kann meinen eigenen Körper besser einschätzen (ich kann mittlerweile ohne auf die Pulsuhr zu schauen einen bestimmten Pulsbereich halten)

Wer bin ich eigentlich?

Testfahrer Jonathan Kopetzky

- Körpergröße: 175 cm

- Gewicht (mit Kleidung und Ausrüstung): 70 kg

- Schrittlänge: 79 cm

- Armlänge: 41 cm

- Oberkörperlänge: 49 cm

- Fahrstil: Aggressiv und verspielt

- Fährt hauptsächlich: DH sprunglastig, auch Dirt – „hauptsache Fahrrad“

- Besondere Vorlieben bzgl. Fahrwerk: Straff und schnell

- Besondere Vorlieben bzgl. Rahmen: Langes Oberrohr, Hinterbau je nach Einsatzgebiet

Als Kind wuchs ich quasi mit dem Dirtbike auf. Hier spielt die körperliche Fitness im Vergleich mit einem XC Fahrer eine eher untergeordnete Rolle. Doch bereits hier war ich nach den Sommerferien, in denen ich jede freie Minute im Skatepark verbrachte, wesentlich fitter als zu anderen Zeiten. Es folgte die Slopestyle- und Freeridezeit und die ersten Ausflüge in den Wald, um eigene Sprünge zu bauen. Bergauf war für mich ein notwendiges Übel. So wuchteten wir mit 14 Jahren unsere 18 kg-Freerider für eine Abfahrt den Berg hoch.

Auf Dauer machte das natürlich keinen Spaß, weswegen wir anfingen in die umliegenden Bikeparks zu fahren und so entstand die Liebe zum Downhill. Hier musste ich mein Bike zwar nicht aus eigener Kraft den Berg hinaufbewegen, doch wer eine komplette Abfahrt ohne Pausen und im Renntempo durchfahren will, sollte seine körperliche Fitness nicht außer Acht lassen.

Bikeparks verlieren auch irgendwann ihren Reiz und man kehrt zurück zu den Trails, die man direkt mit dem Rad von zu Hause anfahren kann – ohne Auto. So suchte ich mir Berge in der Region und begann Touren zu fahren. Heute verbringe 90 Prozent meiner Zeit auf einem Enduro oder Trailbike. Ein Überflieger im Uphill werde ich vermutlich nicht werden, auch wenn sich das in den letzten Jahren schon um Welten verbessert hat.

Weitere Informationen

Webseite: www.sport-medizin.eu

Text & Redaktion: Jonathan Kopetzky, Jens Staudt | MTB-News.de 2017

Bilder: Jonathan Kopetzky, Jens Staudt

40 Kommentare

» Alle Kommentare im Forumlieber unfit auf ebike als fit durch kinderanhaenger

Netter Trainingsreiz.

Nur ohne kleine Kinder sieht das blöd aus. Oder soll ich nen Plüschbären rein setzen?

Eine Kiste Bier.

Auch ne Idee.

Erst mal freut es mich, das der Artikel von vielen so positiv angenommen wird. Das zeigt ja auch, wie viel Gedanken wir uns dazu eigentlich machen. Natürlich wird man auch beim täglichen Fahren fitter. Ich hatte aber nie wirklich das Gefühl über eine längere Zeit eine große Leistungssteigerung zu erfahren. Oft hatte ich am Berg einen so hohen Puls, das ich mich dabei eher kaputt gemacht habe, als an meine Leistung nach oben zu verbessern.

Eigentlich kannst du auch nur mit einem Pulsmesser den Trainingserfolg erzielen. Ging dabei eher um die Frage, ob wir durch die Wattmessung Erfolge verzeichnen und dokumentieren können. Wenn du als Referenz aber immer wieder eine gleiche Strecke fährst, kannst du ja auch die Zeiten werten. Beim SigmaRox ist aber auch noch ein Sensor für die Kurbel dabei. Mit dem sich die Kadenz und die Wattzahl ermitteln lässt. Wobei diese nicht gemessen, sondern errechnet wird.

Genau so ging es mir die meiste Zeit. Um mit den anderen, "Fitteren" mithalten zu können musste ich von Beginn an in einem hohen Pulsbereich fahren. Mittlerweile weiß ich in welchem Pulsbereich ich mich befinde. So kann ich längere Touren besser planen, habe am Ende mehr Spaß daran und verbessere gleichzeitig noch meine Leistung. Mehr als ich es bisher getan hab. Mehr und schneller fahren, heißt im Umkehrschluss nicht, das man auch wirklich schneller wird. Mit gezieltem Training kommt man dabei schon weiter.

Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: